税理士によって評価に差が出る!節税しないと損する24種の土地

ご自身の土地が24種のどれかにあてはまらないかぜひチェックしてみて下さい。

土地を持っている方にとって、その評価額は非常に重要です。特に、相続税申告の際には、土地の評価が大きく関わってきます。しかし、一般的に知られていないのは、同じ土地でも、税理士によって評価が異なることがあるということです。このページでは、評価に差が出る可能性がある24種の土地について、その特徴を図解でご紹介します。

あなたの土地は減額対象? 2分で自己診断

このページでは、土地の評価額が下がる可能性のある24のケースを解説します。ご自身の状況に近いと感じたら、別ページの「土地カタチ診断」でリスクを判定してみてください。

- 約8つの簡単な質問(不明OK)

- 評価減に繋がる最大で3つの要因が分かる

評価額が下がる可能性のある24種の土地一覧

気になる項目をクリックすると、該当の解説に移動します。

1. 形の良くない土地(正方形や長方形でない土地)

土地の形が正方形や長方形でない、いびつな形状の土地です。三角形の土地やL字型の土地などが典型例です。建物を建てにくく、デッドスペースが生まれやすいため、利用効率が落ちる分、評価額も下がります。減額の目安は、土地の形のいびつさに応じて約5~25%です。

アドバイス:このタイプの土地は、売却時にも買い手がつきにくい可能性があります。まずは法務局で「地積測量図」や「公図」を取得し、ご自身の土地の正確な形を把握することから始めましょう。

2. 間口の狭い土地&奥行が長い土地

「通路の幅、ベビーカーや自転車は余裕ですれ違えますか?」

道路に接している部分(間口)が狭かったり、間口に比べて奥行が極端に長かったりする土地です。いわゆる「うなぎの寝床」がこれにあたります。車の出し入れや日当たり、建築プランに制約が出るため、その使いにくさが評価に反映されます。減額の目安は、間口と奥行のバランスに応じて約3~15%です。

アドバイス:もし可能なら、メジャーで間口と奥行を測ってみると、その比率が客観的に分かります。特に間口が4m未満だと、車の出し入れに影響が出始めるため注意が必要です。

3. 車が対向できないほどの狭い道に面した土地

「ゴミ収集車や引越しトラックは、家の前まで入ってこれますか?」

面している道路の幅が4m未満の場合、建物を新築・改築する際に、道路の中心線から2m後退(セットバック)する義務が生じます。後退した部分は私有地でありながら利用できなくなるため、その分が評価額から減額されます。

アドバイス:道路の幅員は、市役所の道路管理課などで確認できます。「セットバックが必要な土地」は、売買の際にも必ず重要事項として説明が必要になるポイントです。

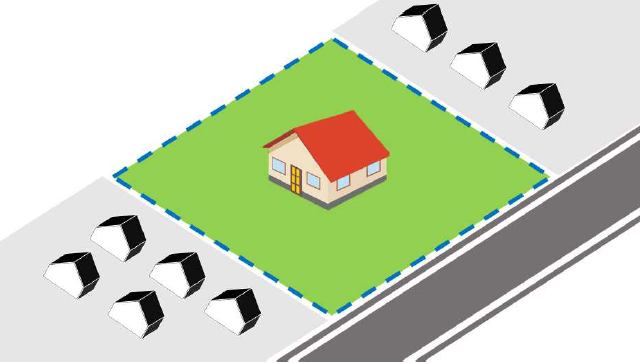

4. 500㎡以上の住宅敷地・アパート・空地など

「敷地の草刈りや掃除、毎年どれくらいの負担になっていますか?」

三大都市圏で500㎡以上など、地域ごとに定められた基準を超える広い土地は「地積規模の大きな宅地」として評価が下がる可能性があります。あまりに広い土地は個人には買い手がつきにくく、売却時に土地を分割する費用や、維持管理の負担が見込まれるためです。

アドバイス:ご自身の土地の面積は、毎年送られてくる固定資産税の「課税明細書」や、法務局で取得できる「登記簿謄本」で正確な数値を確認できます。

5. 市街化区域にある田・畑・山林・原野

市街化区域内にある農地や山林は、宅地への転用が見込まれる一方、実際に宅地として利用するには造成費用がかかります。この造成費相当額を評価額から差し引くことができるため、結果的に評価が下がります。

アドバイス:土地の現況が宅地でない場合、売却や建築には「農地転用」や「開発許可」などの手続きが必要です。まずは市役所の都市計画課や農業委員会に相談してみましょう。

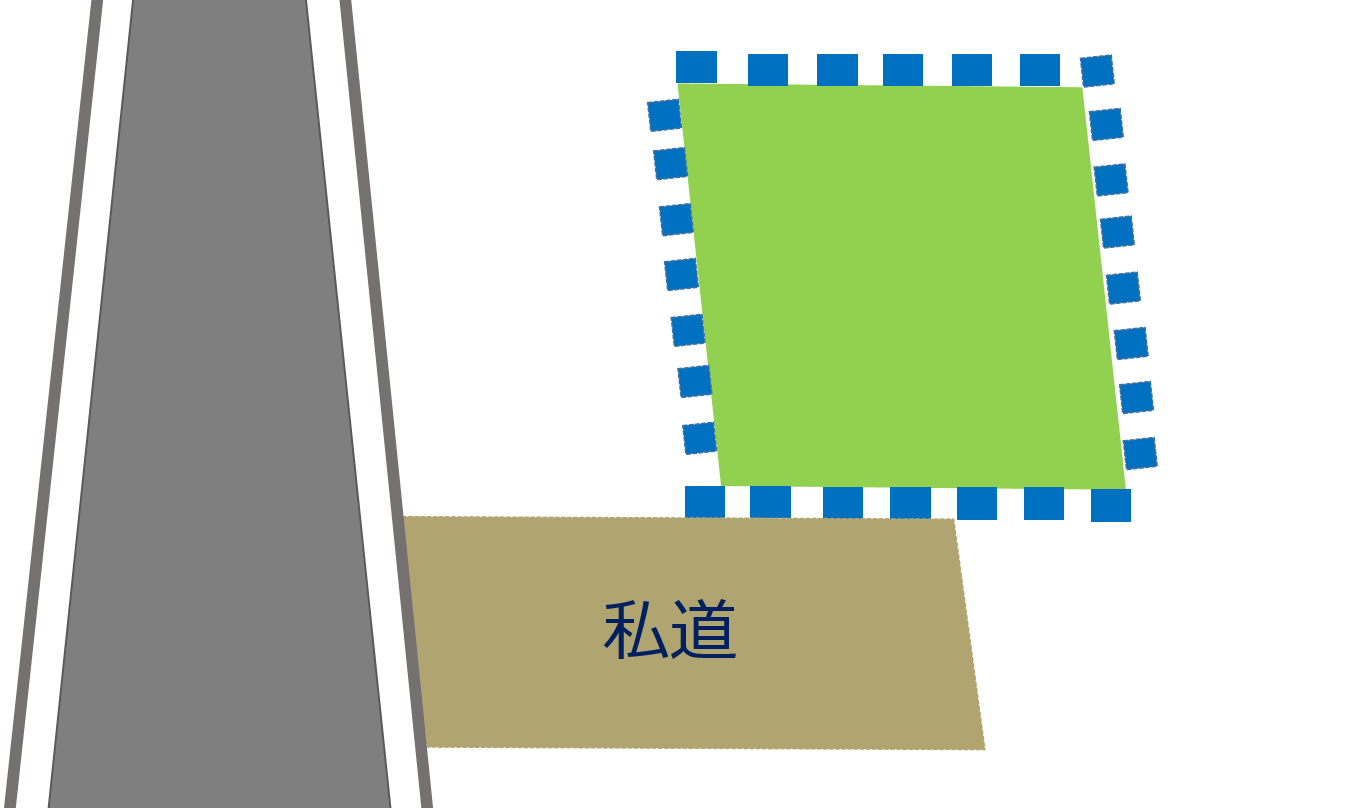

6. 私道に面した土地

公道ではなく、個人が所有する「私道」にのみ接している土地です。公道に比べてインフラ整備が不十分であったり、通行や掘削に所有者の承諾が必要であったりするリスクが考慮され、評価額が下がります。

アドバイス:その道路が公道か私道かは、法務局で「公図」を取得したり、市役所の道路管理課で確認したりすることで判別できます。私道の場合、その持分も重要になります。

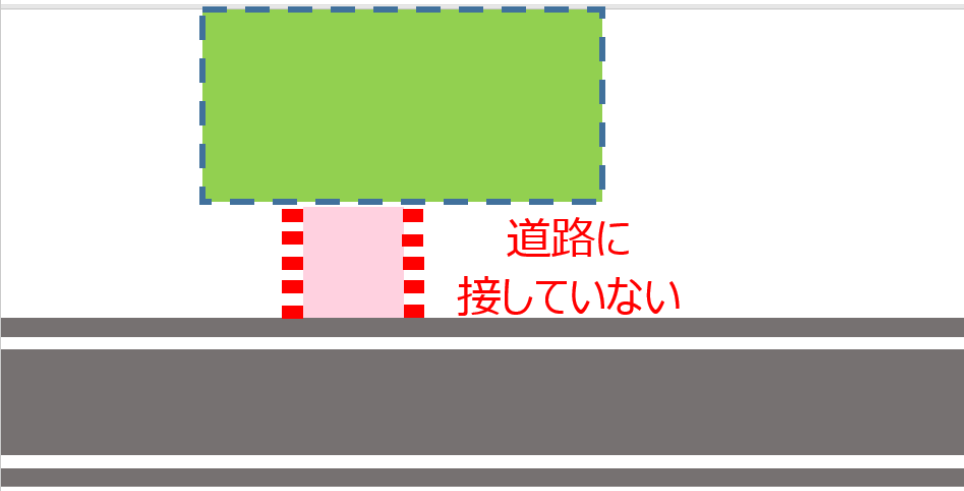

7. 無道路地(道路に接していない土地)

「大きな冷蔵庫を買い替えた時、どうやって搬入するか想像できますか?」

建築基準法で定められた道路に2m以上接していない土地のことです。原則として建物を建てることができず、利用価値が著しく低いため、評価額が大幅に下がります。減額の目安は、通路確保の難易度などに応じて約15~40%に達することもあります。

アドバイス:建築ができない土地は、活用方法が極端に限られます。まずは市役所の建築指導課などで、ご自身の土地が建築基準法の道路に接しているかを確認することが最優先です。

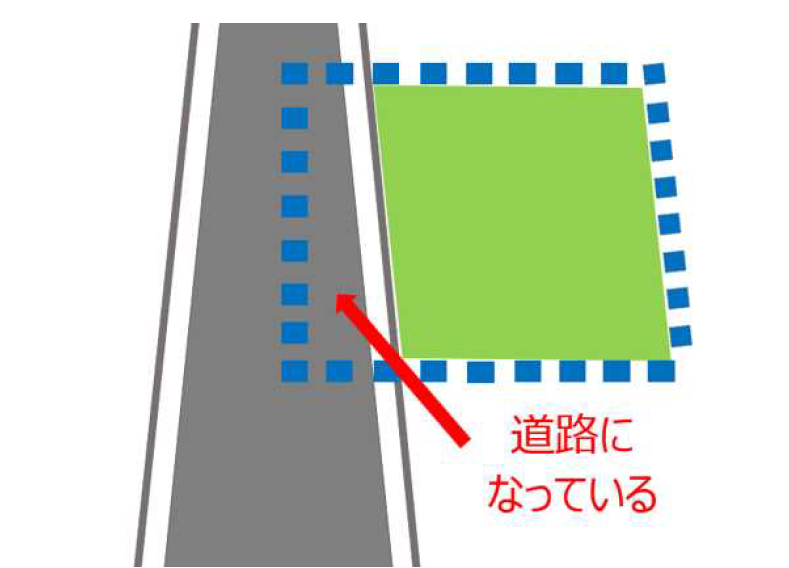

8. 道路・通路提供している土地

所有する土地の一部を、不特定多数の人が通行する私道として提供しているケースです。その私道部分は実質的に自由な利用ができないため、評価額が大きく下がります。公共性が高いと判断されれば、評価額がゼロ(非課税)になることもあります。

アドバイス:固定資産税の課税明細書で、該当部分が「公衆用道路」として非課税扱いになっているか確認してみましょう。そうなっていれば、相続税でも同様に評価される可能性が高いです。

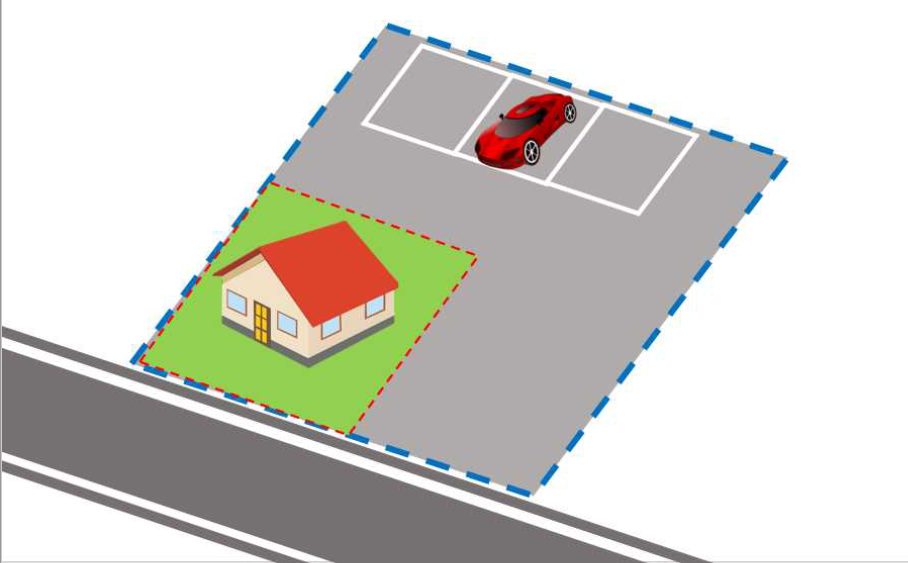

9. 区分利用している土地

一つの土地を、自宅と月極駐車場など、異なる用途で利用している状態です。土地全体を一体として評価するのではなく、利用単位ごとに区切って評価することで、単独で評価するよりも全体の評価額が低くなる場合があります。

アドバイス:ご自身の土地の利用状況が分かるような簡単な見取り図や写真を用意しておくと、専門家へ相談する際に話がスムーズに進みます。

10. がけ地 や 地面が傾斜している土地

「雨で濡れた急な坂道や階段、滑りそうで怖いと感じたことはありませんか?」

土地の一部または全部が、急な斜面(がけ)になっている土地です。利用できる平坦な部分が限られる上、安全確保のための擁壁(ようへき)工事などに多額の費用がかかるため、評価額が下がります。減額の目安は、がけの割合や方角に応じて約10~35%です。

アドバイス:がけ地の売買や建築には、安全性を証明する書類や追加の造成工事が必要になることが多いです。まずは土地の傾斜の角度や、がけ部分の面積がどれくらいあるか把握することが第一歩です。

11. 建物の建築・建替えが難しそうな土地

接道義務を満たしていない、あるいは地域の条例などで建築に強い制限がある土地です。利用価値が著しく制限されるため、専門家による調査の上で、その制限の度合いに応じて評価額が下がります。

アドバイス:建築制限の有無は、市役所の建築指導課や都市計画課で確認できます。「再建築不可」とされている物件は、売却価格も大きく下がる傾向にあります。

12. 都市計画道路や区画整理の予定がある土地

将来、道路の拡幅や区画整理の対象となっている土地です。計画決定後は建物の階数や構造に制限がかかるため、その不利益が評価額に反映されます。制限の内容によって減額の度合いが決まります。

アドバイス:都市計画道路の予定は、市役所の都市計画課で確認できます。計画線が土地のどの部分にかかっているかを示す図面も閲覧できるので、一度確認しておくと良いでしょう。

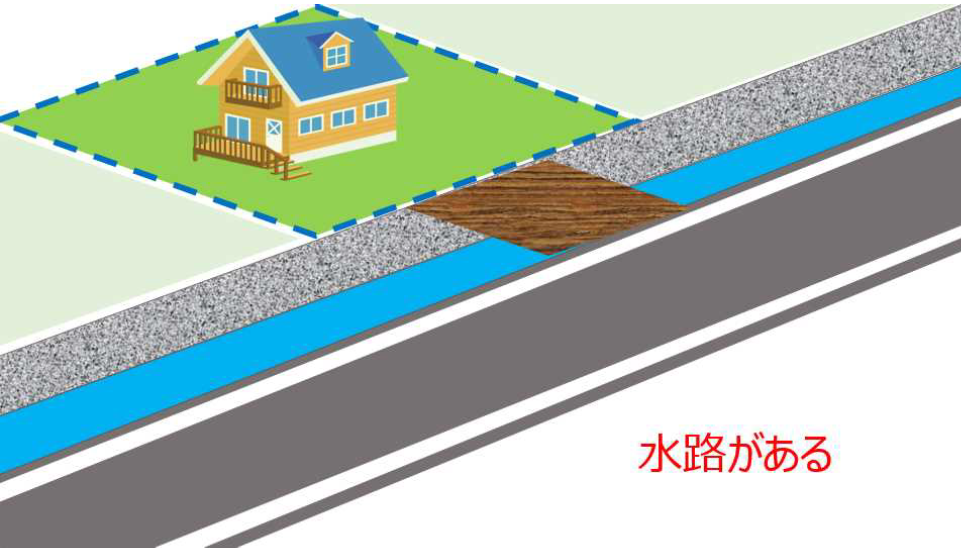

13. 道路との間に水路を挟んでいる土地

「ゴミ出しの日、水路のせいで遠回りになっていませんか?」

道路に接しているように見えても、間に水路や他人の土地が存在し、自由に出入りができない土地です。橋を架けるなど追加の費用が必要になるため、その負担分が評価で考慮され、大きな評価減が見込めます。

アドバイス:水路に橋を架けるには、水路管理者の許可と費用が必要です。まずは市役所などで水路の管理者を確認し、占用許可の条件などを調べておくと話が早いです。

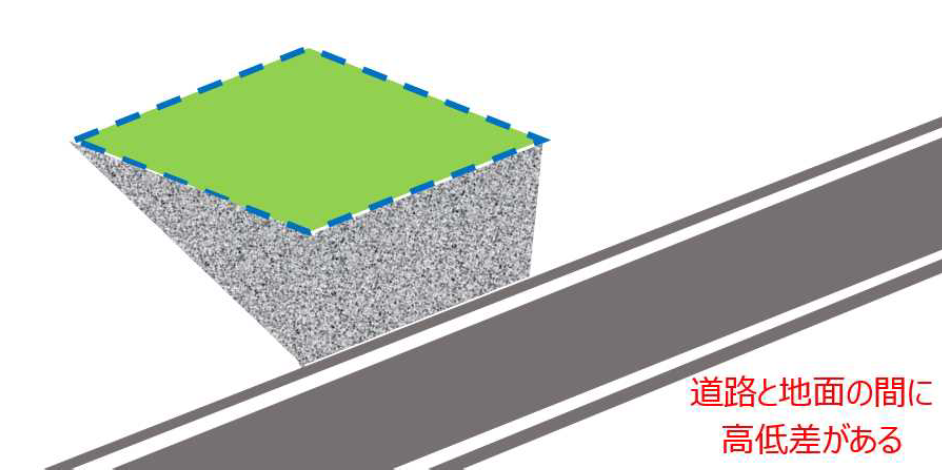

14. 道路と地面の間に高低差がある土地

「雨の日、傘と荷物を持って階段を上り下りするのは大変ではありませんか?」

道路面と土地の高さが異なり、階段や坂、擁壁(ようへき)がある土地です。車を直接乗り入れられなかったり、造成費用がかさんだりするため、その利用のしにくさが評価に反映されます。減額の目安は、高低差の程度に応じて約5~20%です。

アドバイス:高低差のある土地は、擁壁の状態が資産価値を大きく左右します。ひび割れなど劣化が見られる場合は、補修費用の見積もりも考えておくとよいでしょう。

15. 路線価が付されていない道に面した土地

相続税評価の基準となる「路線価」が設定されていない道にのみ面している土地です。この場合、税務署に申請して個別の評価(特定路線価)を受けるか、専門家が評価額を算出する必要があり、その過程で減額要素が考慮されることがあります。

アドバイス:国税庁の「路線価図」サイトでご自宅の前面道路に価格が表示されているか確認してみましょう。表示がなければ、このケースに該当する可能性があります。

16. 突き当たり道路に面した土地

袋小路の突き当たりに位置する土地です。プライバシーが高い一方、車の転回が難しい、日照や風通しが悪いといった側面があり、利便性が劣る分、評価が下がる可能性があります。

アドバイス:この評価減は、道路の状況や交通量など、画一的でない判断が求められます。現地の写真(特に道路との位置関係が分かるもの)を撮っておくと相談時に役立ちます。

17. 土地の中に赤道(里道)や水路が通っている土地

登記上は一つの土地でも、その中に昔からの公衆用道路(赤道)や水路が通っており、実質的に分断されている土地です。一体としての利用ができないため、その分断された状況が評価額に反映されます。

アドバイス:法務局で「公図」を取得すると、土地の中に道や水路が通っているかを確認できます。現況と公図が違うことも多いので、両方を確認することが大切です。

18. 庭内神祀(社や地蔵尊など)がある土地

敷地内に、お社(やしろ)やお地蔵さん、鳥居といった信仰の対象物が祀られている土地です。これらの設備は自由に撤去・移動ができないため、その土地利用の制約が評価に考慮され、10%程度の減額が認められることがあります。

アドバイス:この評価減を受けるには、その設備が庭先の置物などではなく、地域住民の信仰の対象になっているといった客観的な状況が重要になります。

19. 電車騒音・険悪施設(墓地など)・悪臭・土壌汚染がある土地

「天気の良い日に、窓を開けて生活することはできますか?」

線路や墓地に隣接している、周辺に悪臭や騒音の発生源がある、あるいは土壌汚染が判明しているなど、住環境にマイナス要因がある土地です。買い手がつきにくいことが想定されるため、その要因に応じて10%程度の評価減が認められる場合があります。

アドバイス:騒音や振動、臭いなどは主観的な要素も大きいため、評価減を主張するには、その事実を客観的に示す資料(写真、調査データなど)があるとより説得力が増します。

20. 前と後ろで容積率が変わる土地

一つの土地が、異なる容積率(敷地面積に対する建物の延床面積の割合)が定められた二つ以上の用途地域にまたがっている場合です。設計が複雑になり、使い勝手が悪くなる分、評価が調整されることがあります。

アドバイス:ご自身の土地の用途地域は、市役所の都市計画課で確認できます。「用途地域境」が土地のどこを通っているかが重要なポイントです。

21. 空中に高圧電線に通っている土地

土地の上空を高圧線が通過している場合、建物の高さが制限されたり、危険性が懸念されたりするため、その利用制限の度合いに応じて評価額が下がります。最大で30%程度の評価減が認められるケースもあります。

アドバイス:電力会社から送られてくる「送電線下土地の地役権設定契約」に関する書類や、固定資産税の課税明細書で「非課税」や「減額」の記載がないか確認してみましょう。

22. 隣接のビル・マンション建築時に建ぺい率・容積率を使ってしまっている空地

見た目はただの空地でも、隣の建物が建築確認を受ける際に、その空地を敷地の一部として申請しているケースです。その場合、この空地には新たに建物を建てることができないため、利用価値がほぼないものとして評価額が大幅に下がります。

アドバイス:過去の経緯が重要になるため、親族への聞き取りや、隣地所有者との関係性が手がかりになります。非常に専門的な判断が必要なケースです。

23. 土砂災害警戒区域や急傾斜地崩壊指定区域にある土地

「大雨の夜、避難ルートを迷わず安全に歩く自信はありますか?」

いわゆる「レッドゾーン」や「イエローゾーン」に指定されている土地です。災害リスクの高さから、建築制限や安全対策の義務が生じ、その負担とリスクに応じて評価額が下がります。

アドバイス:指定状況は、自治体が公開している「ハザードマップ」で確認できます。不動産取引の際には必ず説明が必要な重要項目です。

24. 河川区域や宅地造成規制区域等にある土地

河川法や宅地造成等規制法など、特別な法律によって建築や土地の改変が厳しく制限されている区域内の土地です。その法的な制約の強さに応じて、評価額が大きく下がります。

アドバイス:これらの区域指定も「ハザードマップ」や市役所の担当課(都市計画課、河川課など)で確認できます。どのような制限があるのかを具体的に把握することが重要です。

ご自身の土地に当てはまる項目はありましたか?

これらのケースに当てはまる土地は、相続税の評価額が下がる可能性があります。しかし、どの補正が、どの程度適用されるかは専門的な判断が必要です。ご自身の状況を客観的に把握するためにも、まずは一度、専門家にご相談ください。

来所の無料相談を予約する

当事務所では、相続の専門家が分かりやすくご相談に対応します。具体的な状況をお伺いし、最適なご提案をいたしますので、まずはお気軽に来所相談をご予約ください。